被災収蔵品処置の記録 ―収蔵品を追う―「明和二乙酉年川崎宿船場町絵図」

2021年から2022年にかけてご報告していた「被災収蔵品処置の記録 ―収蔵品を追う―」。2023年をもって記事の連載は停止していましたが、その間も当館では収蔵品レスキューを続けています。

この度、より多くの方に当館の被災収蔵品に対する処置をご報告するため、連載を再開することになりました。今後も継続的に更新を続けていく予定です。

まずは、歴史分野の収蔵品「明和二乙酉年川崎宿船場町絵図」の応急処置、修復の様子をご紹介します。

■資料解説

<川崎宿と六郷の渡し>

慶長6(1601)年に五街道が制度化されて以降、東海道は六郷川、つまり多摩川の下流を経由するルートが正式な道筋となりました。

東海道が設定された当初、品川の次の宿場は神奈川であり、川崎には宿場は設けられていませんでした。2つの宿場は距離が長い上、その間に六郷川を渡るといった事情から、しばらくして川崎宿が設けられることになったのです。

実は、六郷川には江戸時代の初めには橋が架けられていましたが、貞享5(1688)年に流された後は、明治時代になるまで橋が再建されることはありませんでした。その後の川を渡る手段は渡し船となり、明治に至っています。つまり、江戸時代の大半は、六郷川には橋が架かっていなかったのです。

江戸時代、とりわけその中期以前の川崎宿とその周辺の様子を伝える史料は非常に乏しいのが実情です。川崎宿はたびたび災害に見舞われて古文書などほとんどの記録が失われたため、渡船場の整備の過程も具体的なことはほとんどわかっていません。

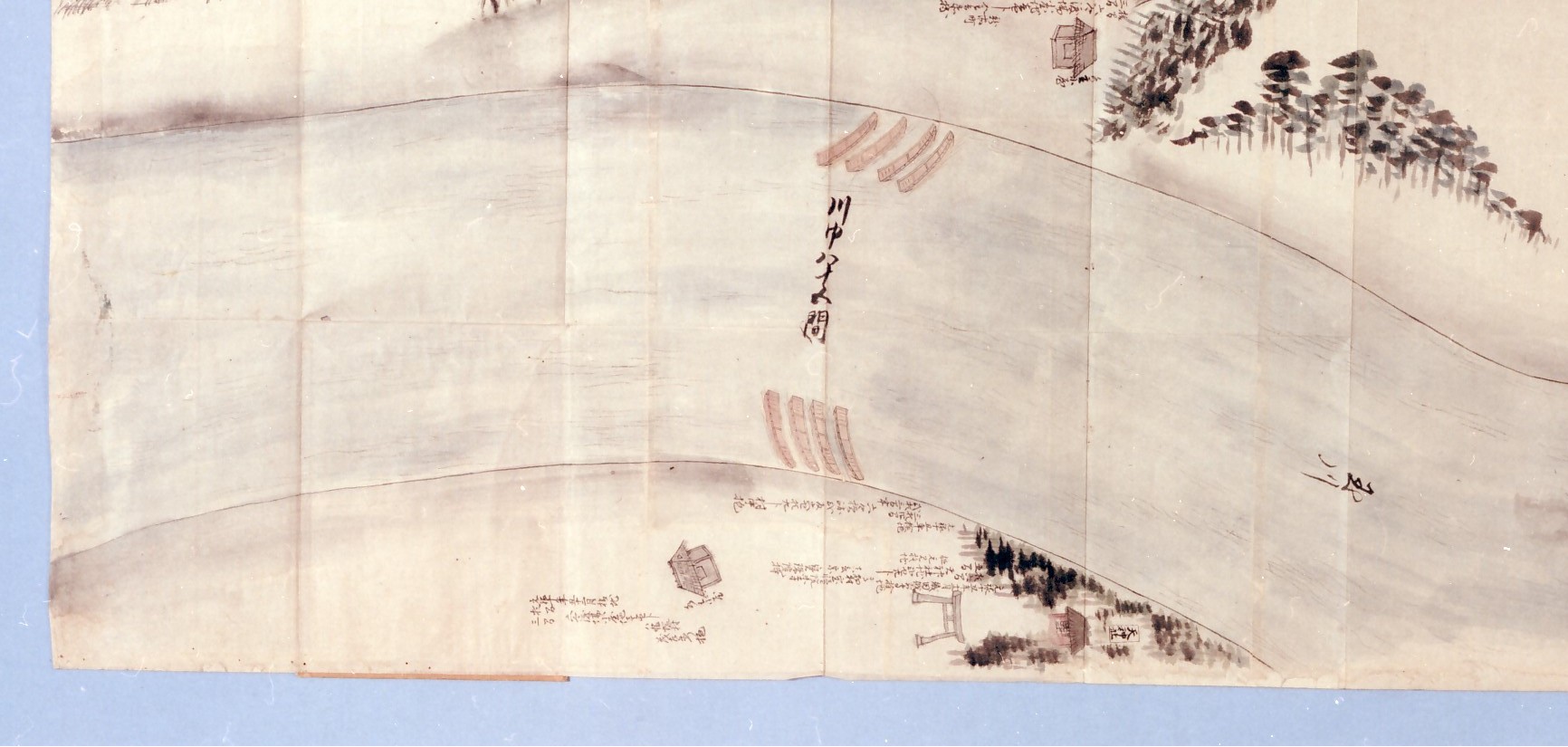

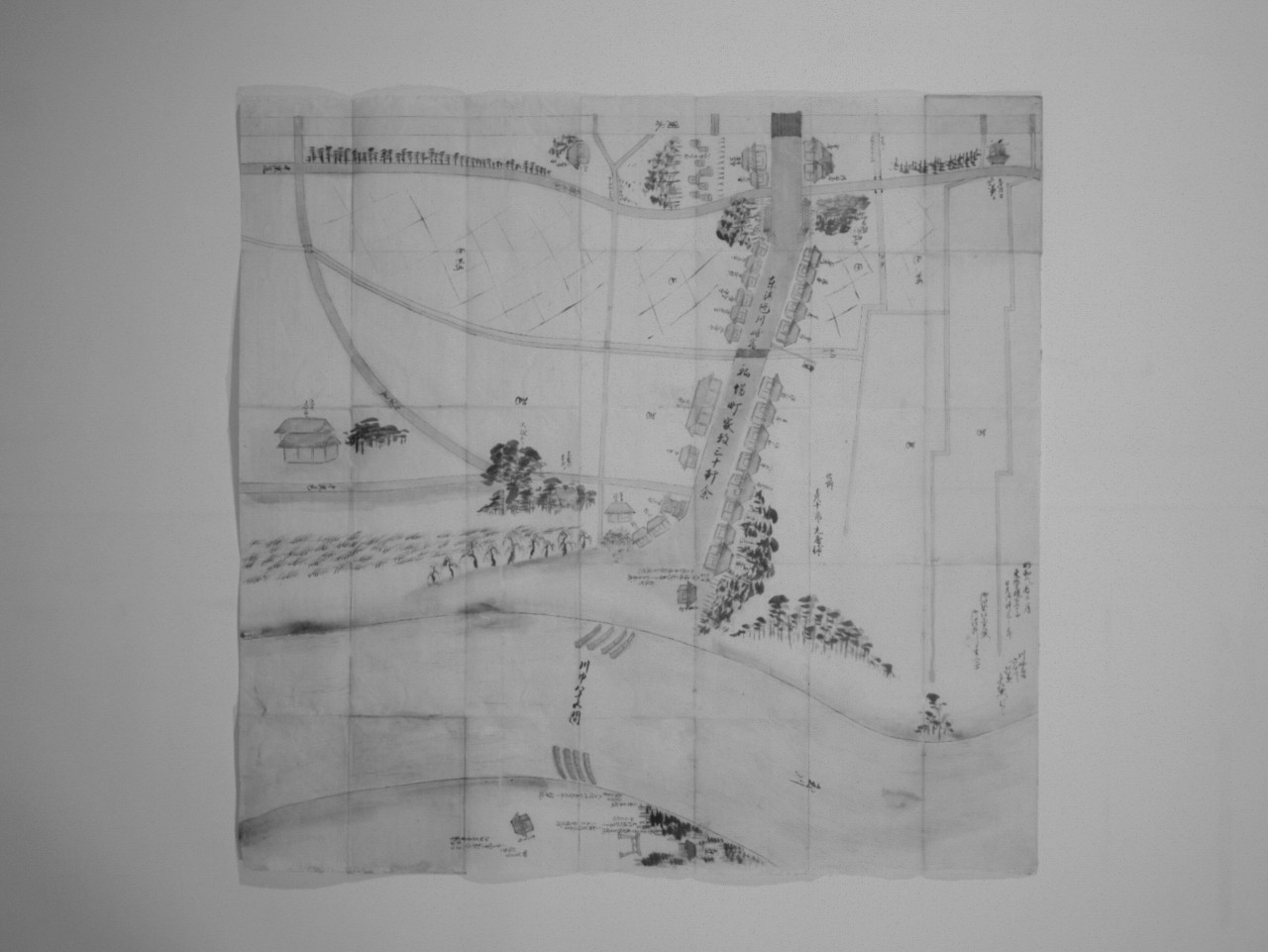

△明和二乙酉年川崎宿船場町絵図(被災前)

この「明和二乙酉年川崎宿船場町絵図」は川崎宿で役人を務めてきた森家に伝来してきたもので、明和2(1765)年という比較的早い時期の六郷川の渡船場の姿を伝える貴重な史料です。明和2年は徳川家康の150回忌に当たり、日光東照宮への大規模な参詣などの行事が行われました。この絵図の原図もその際に作成されたもののようです。

図の具体的な内容に目を向けてみましょう。中心から少し右寄りに上下方向に太い道が描かれています。これが東海道です。上方が川崎宿となっており、その下に宿場の出入り口に築かれた石垣が描かれています。そこから渡船場へ続く道の両側には、茅葺の建物が建ち並んでいるのが見えます。

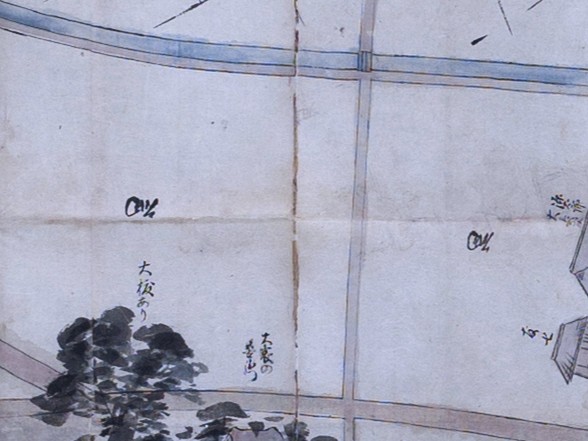

△船場町(明和二乙酉年川崎宿船場町絵図の拡大図)

ここが船場町と呼ばれたエリアであり、当時30数軒の建物があったようです。ここには、川会所、貫目改所、渡船高札場、水主小屋といった渡船業務に関わる施設が揃っていました。さらに下方部には右から左に流れる多摩川が描かれており、波止場に渡し船が係留されているのを目にすることができます。絵図からは多摩川の対岸にも渡し場があることがわかります。

△渡し場(明和二乙酉年川崎宿船場町絵図の拡大図)

この絵図は、当時の六郷の渡し場の詳細をうかがうことが出来る数少ない資料であり、市民ミュージアムの常設展示室に展示されていた川崎宿の復元模型の作成に当たっても参考にされました。

△川崎宿 復元模型(渡し場部分)

■応急処置と修復

令和元年東日本台風の際、歴史分野の収蔵品は地下の第3収蔵庫で水没し、被災直後の資料レスキュー活動の中で、この絵図も収蔵庫から搬出され冷凍保管されてきました。

水損した紙資料はそのままではカビなどが繁殖し急速に傷むため、冷凍することで劣化の進行を遅らせるのです。紙資料の処置は時間と手間がかかります。このように冷凍すれば、必要な時に解凍して作業を進めることが出来るので、大量にある紙資料の応急処置を効率的に進めるという利点もありました。

△冷凍保管庫

冷凍保存から解凍して乾燥させた後、館内の応急処置ではヘラやピンセットを用いて、破れないように丁寧に開披します。本紙は彩色されていたので、館内で行う水を用いた洗浄は難しいと判断し、これ以降の処置は専門の業者に修復を依頼することになりました。

△別の収蔵品の開披作業の様子(参考)

△修復を行う前の資料画像

被災した収蔵品の中で本絵図の汚損の程度は相対的には軽かったのですが、それでも水に長時間浸っていたことで、本紙には汚れやシミ、カビなどが発生し、弛み、皺、折れなども目立つような状態となっていました。

修復では、まずクリーニングを実施し、その後、付着物の除去や欠損部の補紙、亀裂部の補強、裏打紙の交換を行いました。

施した処置について、いくつか詳しくご紹介します。

<撮影>

まずは、処置を施す前に修復前の状態を記録します。デジタルカメラで全体と部分の可視光線の撮影を行うほか、ダメージの様子を詳しく調べるために透過光の撮影と反射赤外線撮影をしました。

△可視光線(モノクロ)で撮影した資料画像

△反射赤外線(モノクロ)で撮影した資料画像

<クリーニング>

クリーニングの処置としては、本紙表面の塵やほこりを刷毛で払い取ったり、それでも除去できなかった付着物(裏打紙や薄葉紙など)は常温の濾過した水¹を塗布して取り除きました。このほか、吸い取り紙の上に本紙、その上に化繊紙を乗せて、濾過水を噴霧し、汚れを吸い取り紙に移し取る方法も必要に応じて行います。

注1…粒状活性炭カートリッジフィルターを用いて、水に溶けたガスや有機物を吸着し、鉄分や塩素を濾過した水を使用した

<裏打ち>

皺や折れを軽減し、本紙を補強するためには裏打ちを行います。こちらの絵図も本紙の裏面から和紙(楮紙)を張り付けて、新たに裏打ちを施しました。その結果、以下の画像のように皺が緩和されていることがわかります。

△裏打ちを行う前

△新しく裏打ちした後

当館の歴史民俗分野の収蔵品は、原則として補彩は実施せず、修復前の形状を踏襲することを基本的な方針としています。このような修復を施した結果、本絵図は、汚れやシミなど被災の痕跡がところどころに見られるものの、基本的には展示可能な水準まで修復することができました。

△明和二乙酉年川崎宿船場町絵図(修復後)

今後は新たなミュージアムに向けて、川崎宿や多摩川に関わる研究や展示に積極的に利活用されることが期待できます。

鈴木勇一郎

- 連載シリーズ

- 被災収蔵品処置の記録 ―収蔵品を追う―