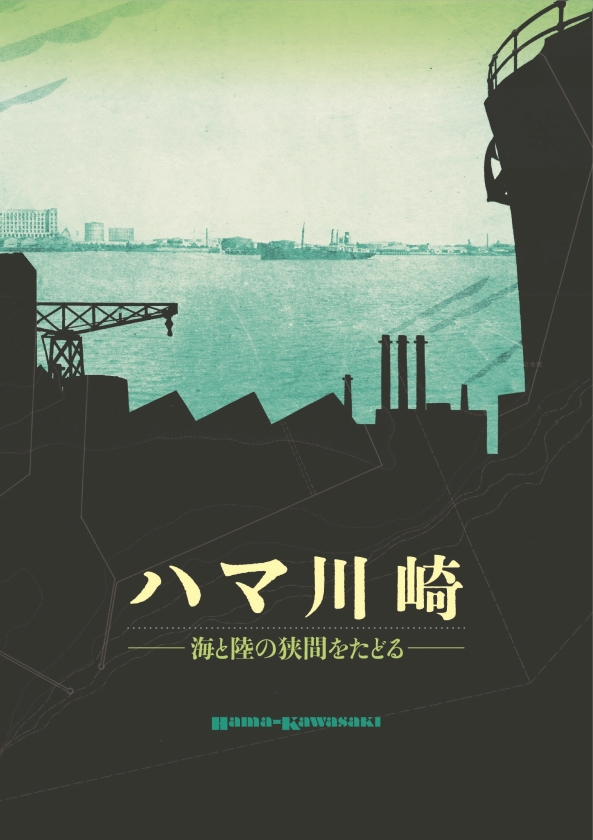

ハマ川崎 -海と陸の狭間をたどる- 図録

現在、川崎の臨海部は、工場が立ち並び、工業都市を象徴する景観となっています。しかし、かつては全く異なった風景が広がっていました。

この地域は、江戸時代の新田開発をきっかけに埋め立てが始まり、次第に陸地へと変化していきます。今から100年ほど前の大正時代でも、人々の多くは海苔養殖や塩づくりの傍ら作物を栽培するなど半農半漁の生活を送っていたのです。この地域は、かつて遠浅の海に臨む海辺の村が広がっていましたが、現在ではかつての海と陸との境目もわかりにくくなっています。

この海と陸との狭間の地域を「ハマ川崎」と名づけ、かつての海辺の村が工業地帯にどのように姿を変えてきたのか、その歩みを江戸時代の絵図や近代の都市計画関係の資料などからたどっていく企画展、「ハマ川崎 ー海と陸の狭間をたどるー」が開催されました。本書はその企画展の図録として刊行したものです。