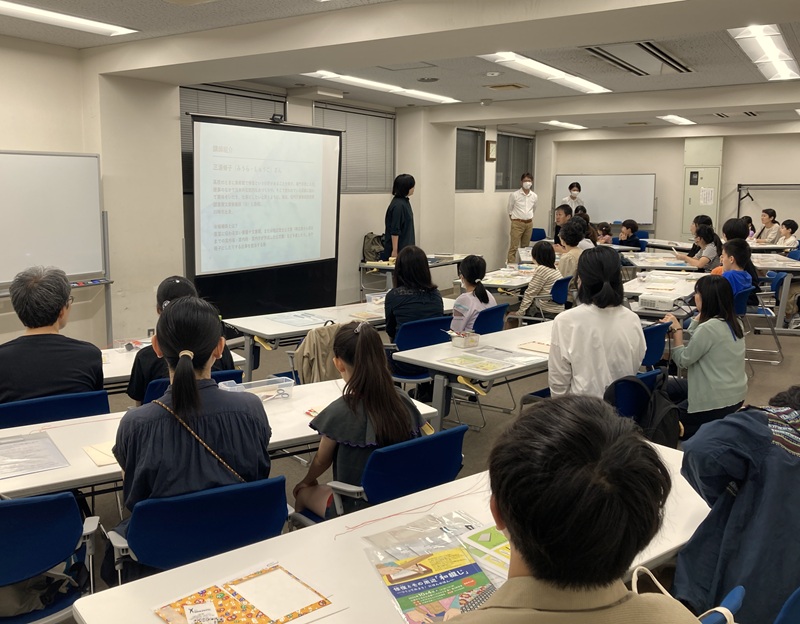

永遠に続くかと思われた夏の暑さもようやく落ち着いた10/4(土)。高津区にある川崎市生活文化会館てくのかわさきで、ワークショップ<修復とその周辺「和綴じ」―つくってみよう!にほんのほん―>を実施しました。このワークショップは、修復の周辺にあるもの(今回は日本の伝統的な本の製作方法である「和綴じ」)を入口に、修復や当館で行っている収蔵品レスキュー活動に少しでも興味を持ってもらうことが狙いです。当日は、「和綴じに興味がある」人から、「やったことがないから面白そう」という人まで、親子を中心に30名近くの皆さんにご参加いただきました。

講師は、宮内庁書陵部図書課図書寮文庫修補係から三浦修子さんをはじめ3名の修補士さんが担当。2時間のワークショップ内で、ひとり1冊ずつ和綴じ本を完成させられるように、あらかじめ表紙や本文の和紙は本の大きさに切って綴じ穴も開けて用意してくださいました。

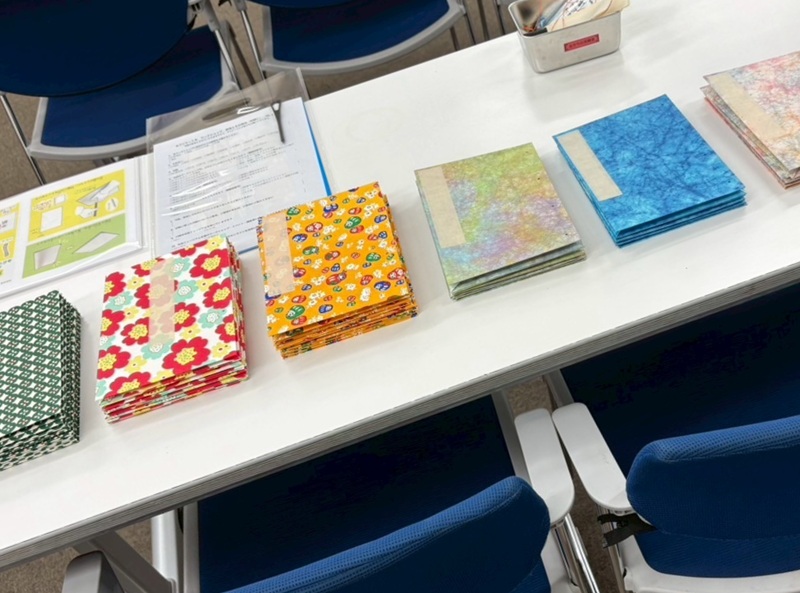

▲本の大きさに切られた表紙用の和紙。どの表紙にするか、選ぶのも楽しい

ワークショップは、先生たちのお仕事の紹介からスタート。どんなところで、どういったものを、どうやって直しているのかを、5分程度の動画を見て学びました。そうして修復への興味を高めた後、実際に作業に移っていきます。

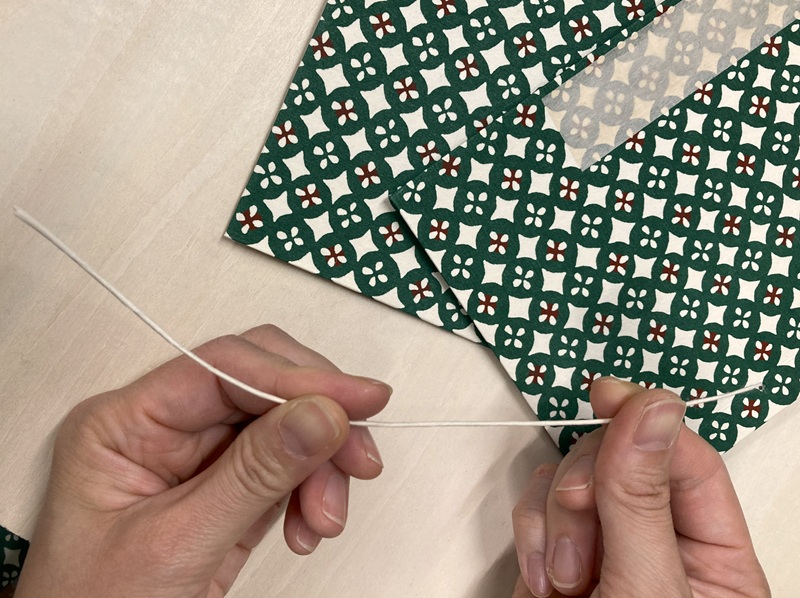

まずは紙縒り作りから。和綴じ本は糸だけで綴じられていると思われがちですが、実は紙縒りで本文の紙がしっかりと留められているのです。しかし!この紙縒りを作るのがとっても難しい!幅2.5センチ、長さ15センチくらいの和紙をくるくる巻いていくのですが…長く硬く仕上がらない!タケノコみたいに片方だけ太くなったり、そもそも全体的に太くて長さが足りなかったり…。

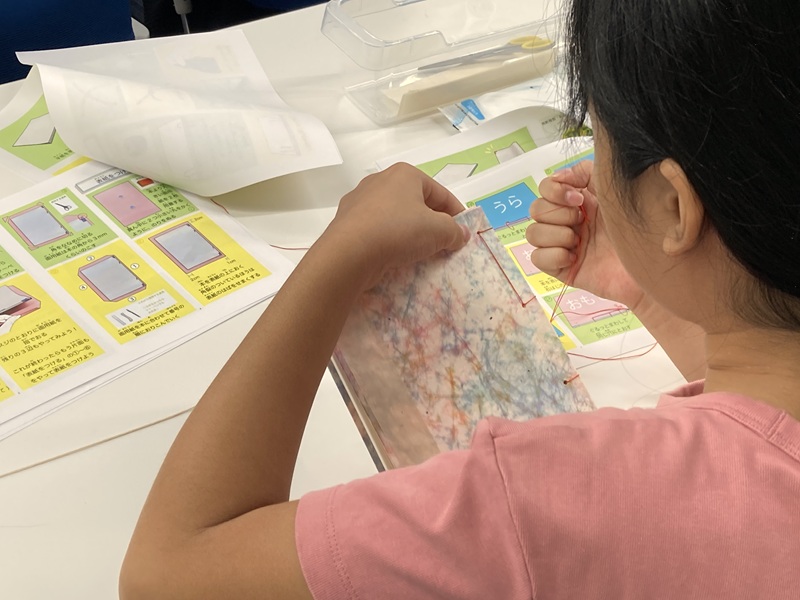

▲作り方を説明したプリントも配りましたが、簡単には作れないのです

でもご心配なく。先生が作ってくだった紙縒りがきちんと用意されていました。次はこれを使って綴じていきます。紙縒りを本文の紙に通して、1回だけ結ぶ。そして結び目を叩いてつぶします。これで本文用紙の綴じはOK。

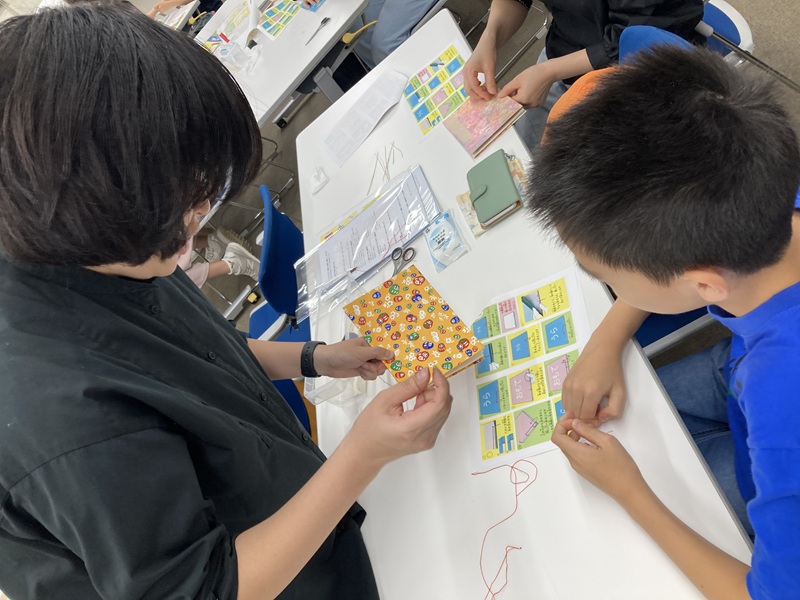

次に表紙用の紙で本文用紙を挟んで、赤い糸で綴じていきます。ここで時計をチェックすると、綴じ作業の終了予定時刻まで1時間近くもある…。時間が余ってしまうのではないかと思いましたが、糸での綴じは結構難しい!糸を通す順番を間違えたり、最初に作った糸の結び目が紙から抜けてしまったり。あっという間に時間は過ぎて、定刻通りに和綴じの作業も終了です。

▲順番が違ったのでもう一度。でも順番があっていても糸に針を突き刺してしまったり…本当に難しい!

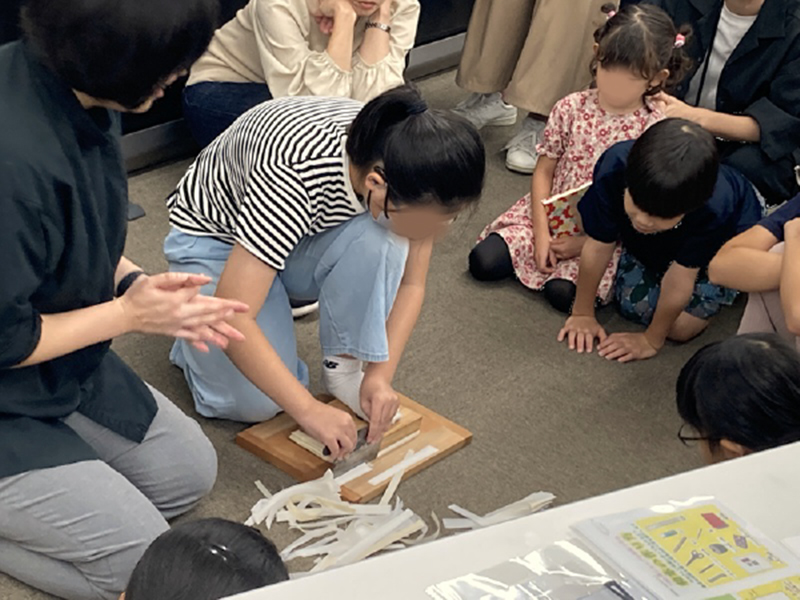

作業が終わったら、今度は紙を専用の包丁で切る作業のデモンストレーション。先生が靴を脱ぎ、片膝を立てて力を入れながら紙を切っていきます。簡単そう?いえいえ、何名かの参加者の方が挑戦しましたが、切る場所がずれることで「そば」という細い紙が出てきてしまうなど簡単ではないことが実感されました。大変な作業だなと思いましたが、いまは機械で切ることも多いのだとか。「ぶっちゃけ、皆さんの紙は機械で切りました」と講師の先生もネタばらし。

▲希望者が紙裁ちにチャレンジ。切り終えたら周囲から拍手と「おお~」と歓声があがりました

ワークショップの最後は、市民ミュージアム職員が、市民ミュージアムが6年前のちょうど10月に台風により被災したこと、そして現在もレスキュー活動を続けていることをお話しました。小学生の子どもたちのほとんどは、台風のことを覚えていないし市民ミュージアムの存在も知りません。でもこうしたワークショップを通じて、被災のこと、レスキュー活動のこと、修復のこと、そして市民ミュージアムのことを知ってもらえたらと思っています。

▲ワークショップ終了後も、道具紹介のコーナーには参加者が集まって先生の説明に耳を傾けていました

ワークショップのこの日は、第84回川崎市制記念多摩川花火大会の開催日でもありました。花火があがるのは、ワークショップ会場近くの多摩川の河川敷。後片付けを終えて外に出ると、周囲は浴衣を着た方がたくさん歩いています。和綴じに花火、浴衣と、今日は日本の伝統を味わう一日だなと思いながら帰路につきました。

奈良本(教育普及担当)