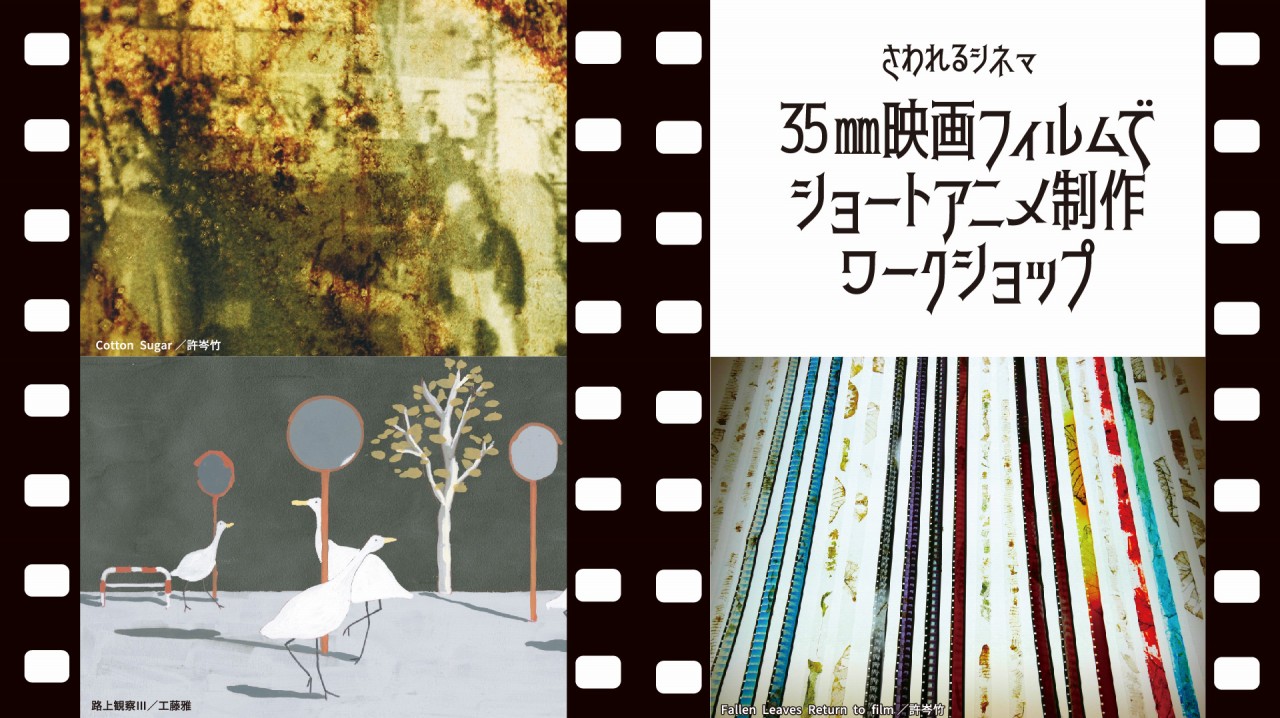

2025年7月21日(月・祝)、8月2日(土)の2日間にわたり、「さわれるシネマ 35㎜映画フィルムでショートアニメ制作ワークショップ」を開催しました。

映画誕生以来、映像制作に使われてきた映画フィルム。毎年開催している「さわれるシネマ」ですが、今回はカメラでの撮影や現像を行わずに短編アニメーションを制作します。

フィルムに直接絵を描いたり、針で引っ掻いたり、落ち葉やセロハンを貼ったり、絵の具で染めたり…。身の回りにあるものを使って35㎜の映画フィルムを自由に加工することで、ユニークで面白い映像が生まれます。

講師は昨年もご指導いただいた工藤雅さんと台湾出身の映像作家、許岑竹/Hsu Tsen-Chuさん。多彩な技法を紹介しながら、参加者を丁寧にサポートしてくださいました。

まずは1日目の7月21日。

会場の幸市民館に夏真っ盛りの太陽が照りつける中、16名の参加者にお越しいただきました。

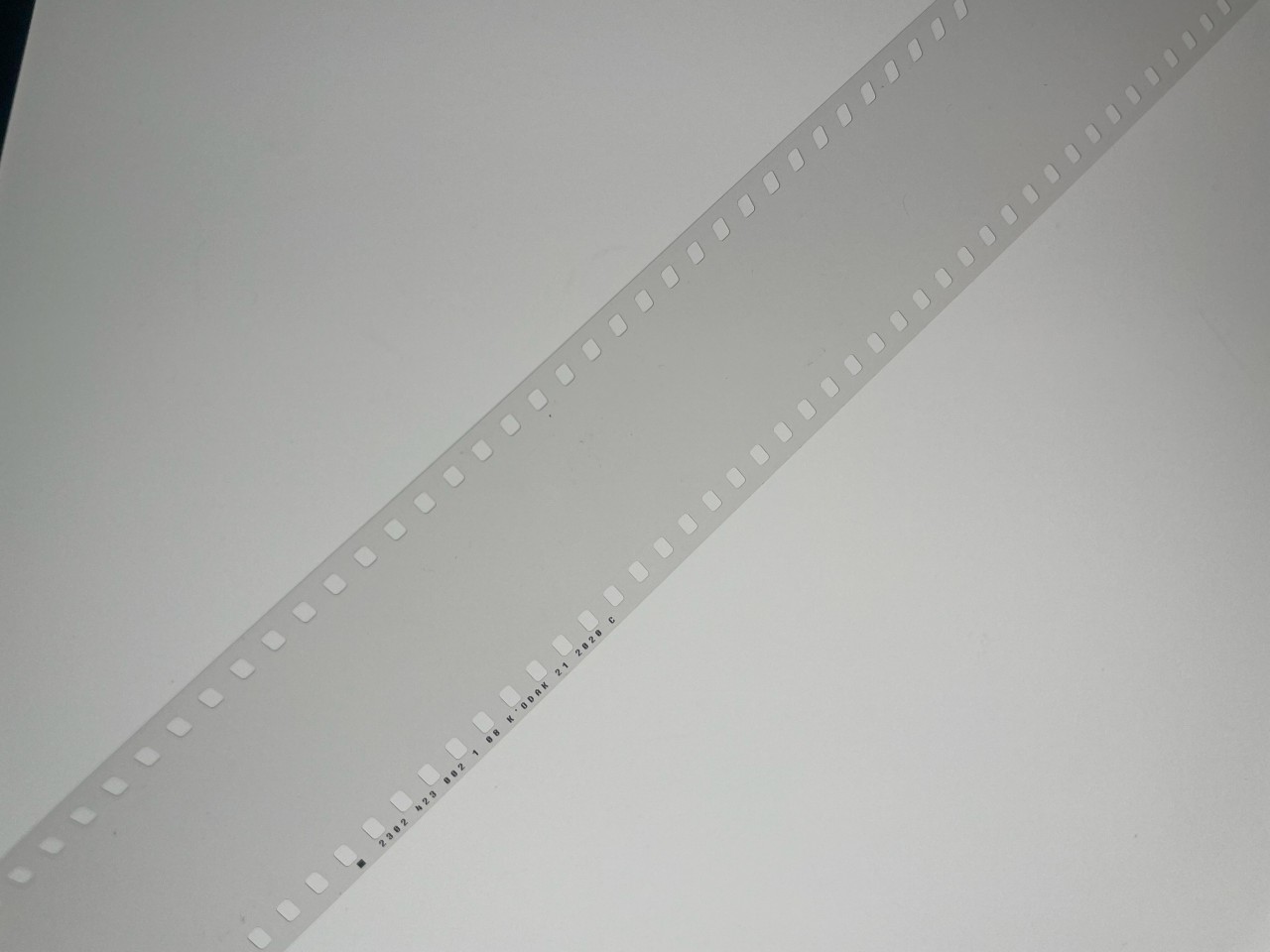

今回は映画フィルムに直接加工しながら、さまざまな表現方法を試していきます。

材料置き場には、今回のために用意した身近な素材がずらり。

映画フィルムに光を投射して映写するため、光が透過する素材を選びました。

これらをセロハンテープなどで貼り付けていきます。

△ペットボトルのラベルや綿、セロファン、鳥の羽、透明シールなどたくさん並んでいます

また、Hsuさんからは印刷物を使った転写シートの作り方も紹介いただきました。

ここでその方法をご紹介しましょう!

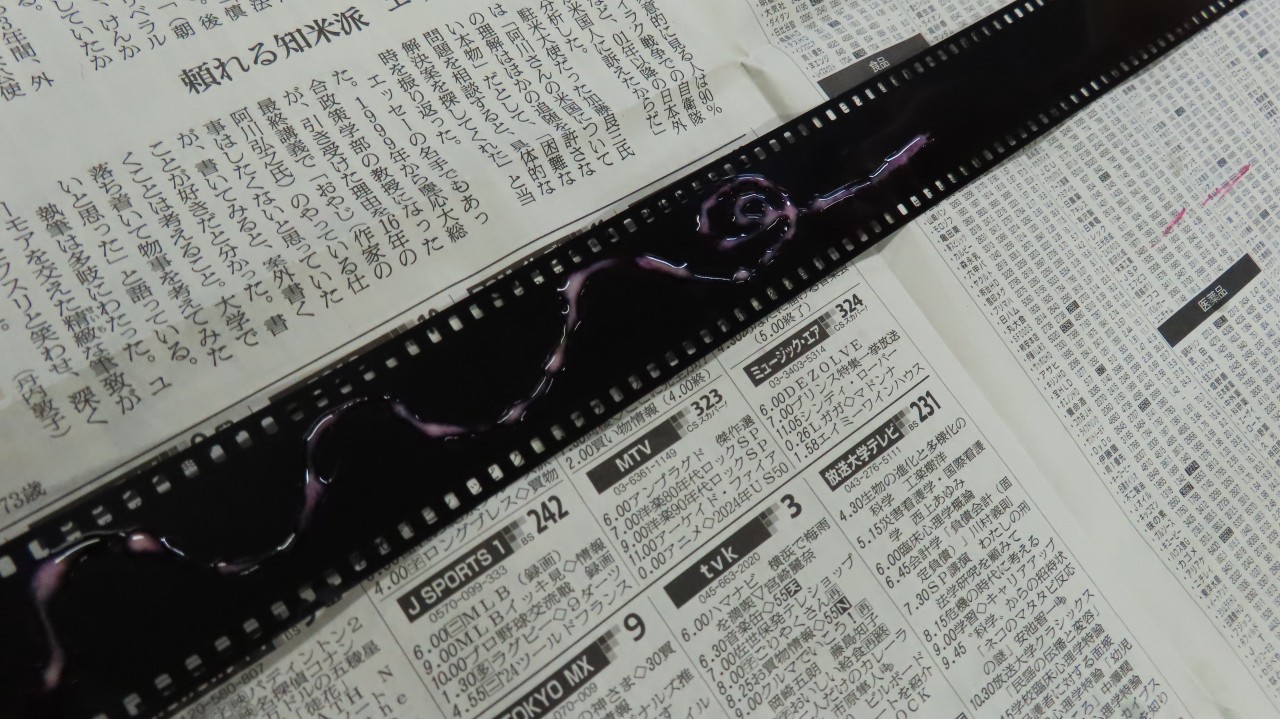

まずは、新聞やチラシなど、印刷物を透明テープに貼り付けます。

その後、流水で紙の部分をこすり落とすと、印刷のインクだけが透明テープに残ります。

この方法を使えば、好きな言葉や写真、イラストを映画フィルムに張り付けることができます。水に浸けても粘着性が残るタイプのテープを使うと、オリジナルシールも作れるそうです!

それでは、参加者の皆さんの制作の様子を一部ご紹介します。

△持参された35㎜の写真フィルムを作品に組み込む方もいらっしゃいました

△黒味フィルムを漂白剤でこすると、乳剤が溶けて黒色の中から違う色が現れます

8月2日のワークショップ2日目は制作の仕上げと編集作業です。

完成した作品を1本のフィルムにまとめるため、スプライサーという専用機械を使ってテープで繋げていきます。映写機で映し出される1コマはパーフォレーション(映写機の中でフィルムを送るための側面の穴)4個分。この段階でずれてしまうと映写する映像にもズレが生じてしまうため、慎重に行う必要があります。

△想定する画が出せるように、きちんとパーフォレーションの数を数えています

編集が終わると、いよいよ上映です!

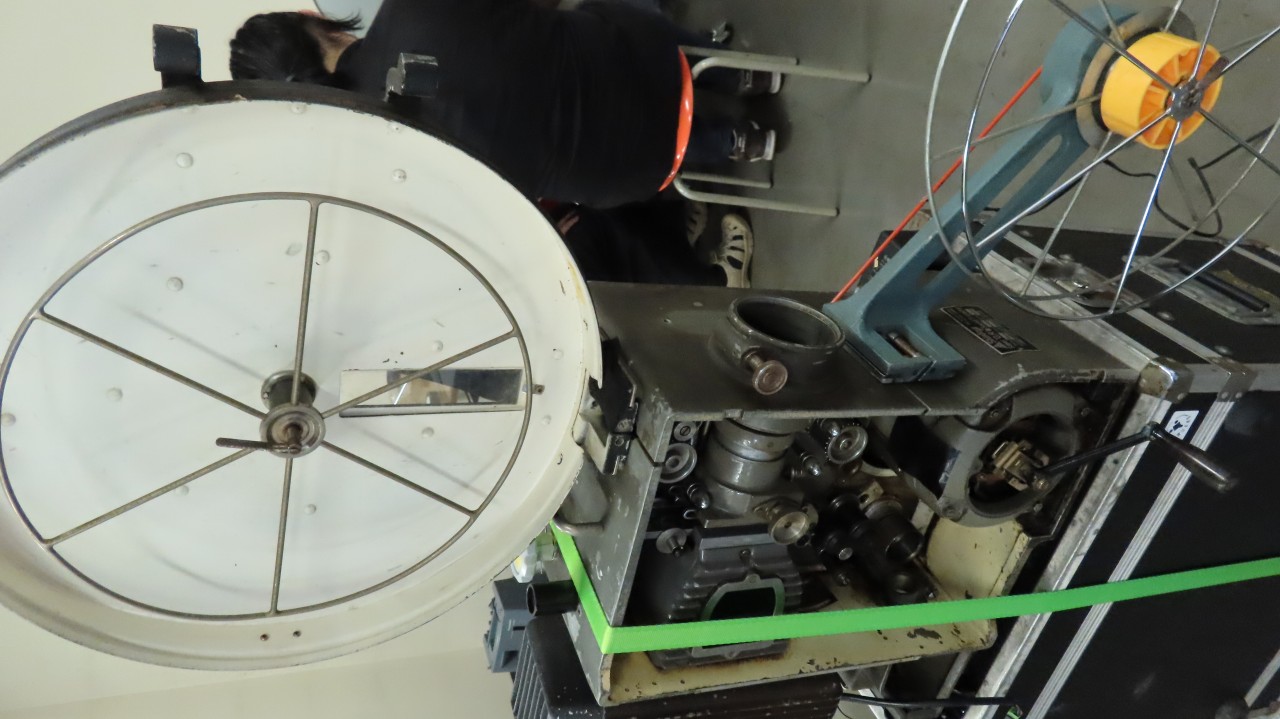

映写機で参加者の作品をスクリーンに映し出しましょう。

通常は1秒間に16コマという速いスピードで映写することが多いのですが、今回は手回し映写機でゆっくりとアニメーションを楽しみます。

手回し映写機だと、1秒間に5~6コマで画を見ることが出来ますが、ハンドルをかなりの速度で回さなくてはいけません。参加者の方からは「一定の速度で回すのは大変」、「腕が疲れました」といった声もあがりました。

今回のワークショップで制作された作品は当館主催の上映会「アニメあらかると! まわる、つながる、アニメーション」でも上映されました。

この上映会はインディペンデント・アニメーションと呼ばれる、個人作家が自由な手法で制作した作品を特集。コピー機など身近な機材などで作られた動く絵の楽しさを味わうことができました。

参加者の皆さんの個性があふれる作品を、大きなスクリーンで鑑賞できる貴重な機会となりました。

講師の工藤さんとHsuさんからも最終日にお話がありましたが、近年では映画フィルムを個人で入手することはなかなか難しくなっています。しかし、スマートフォンやコピー機で画をスキャンし、アニメーションを作ることは可能です。ぜひ、身近な素材を使って独自の表現を見つけ出し、アニメーション制作の楽しみを味わっていただけたら嬉しいです。今回のワークショップがそのきっかけになればと思います。

(教育普及部門 安尾)