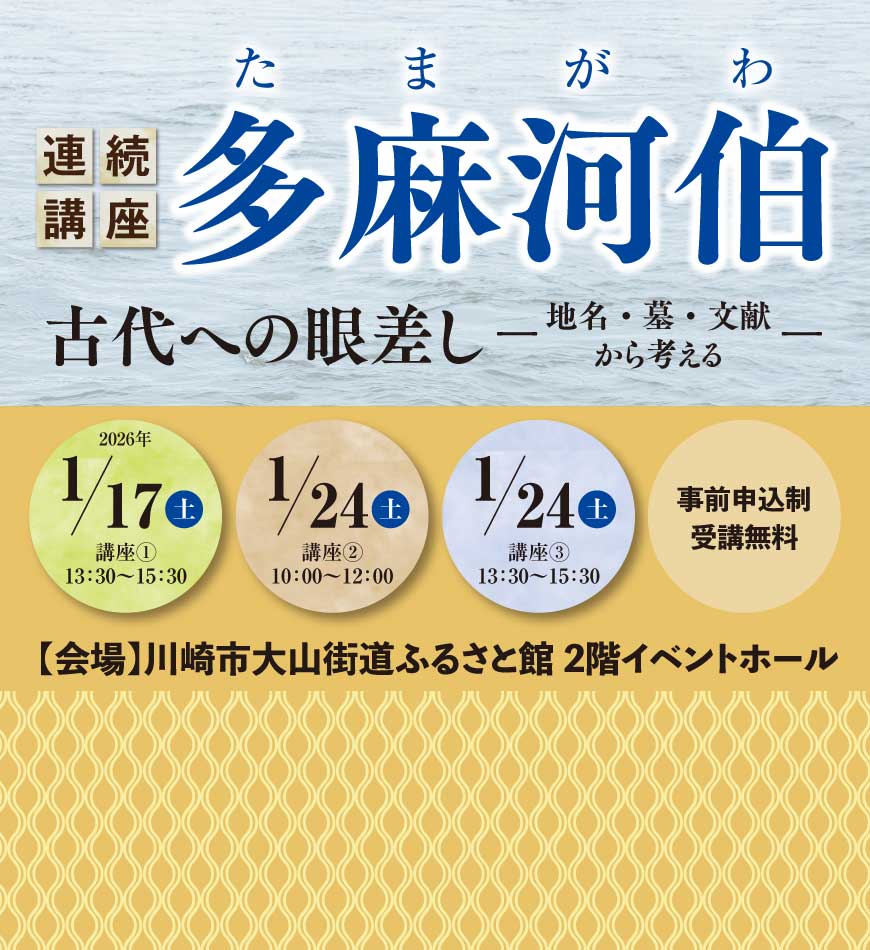

連続講座「多麻河伯 古代への眼差し -地名・墓・文献から考える-」

オンライン展覧会「多摩川を渡る ー六郷橋と六郷渡船ー」 関連事業

川崎を流れる多摩川流域の古代について、地名や考古学、文献史学から考察する連続講座です。各分野から見た姿の重なりのなかに〈多摩川流域の古代〉に対する立体的イメージは浮かび上がるのでしょうか。聴講者の皆さんと考えていきます。

|

|

|

|

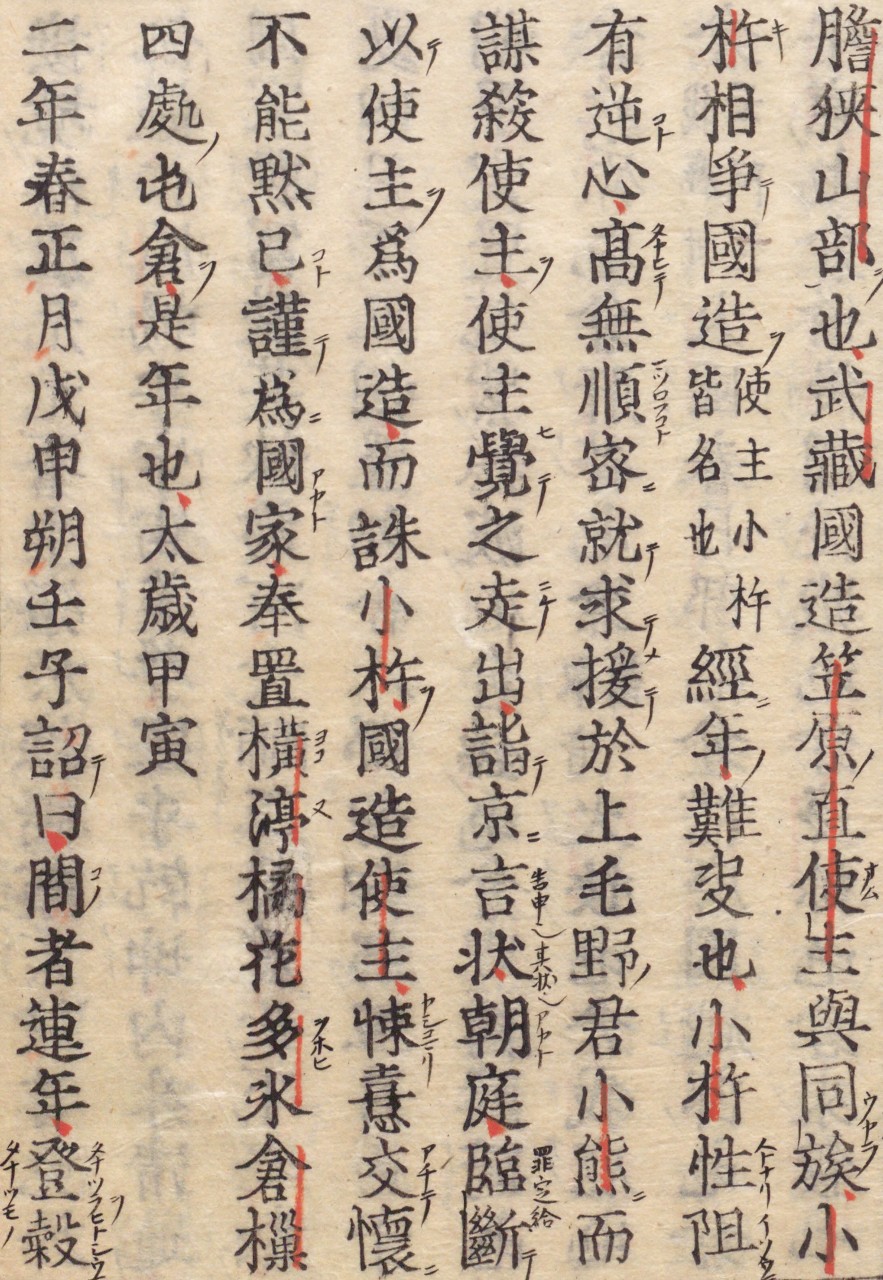

| 无射志国荏原評銘文字瓦(川崎市重要歴史記念物)川崎市教育委員会 | 日本書紀 巻18(慶長15年) 国立公文書館デジタルアーカイブ |

平塚市東中原E遺跡第4地点3号道路状遺構(旧東海道跡) 平塚市教育委員会 | 浄元寺裏横穴墓群出土銅鋺 川崎市教育委員会 |

※申し込み受付を終了いたしました※

講座内容

講座① 交流の十字路 ー 多摩川の地域的な特性を交通と境界性から探る ー 日時:2026年1月17日(土)13:30~15:30

講 師:谷口 榮 氏(葛飾区文化的景観専門調査員)

多摩川には上流と下流を結ぶ舟運があり、古代東海道や鎌倉街道など陸上交通が多摩川を通過しています。その水上交通と陸上交通が結節する渡河地点は、交通の要衝として重要な役割を持っていました。また多摩川は、古代において武蔵国橘樹郡と武蔵国荏原郡の堺となっていましたが、交通の面では交流の促す存在であり、そこに地域を画し、地域を繋ぐ両義的な境界性が認められます。同じような下総国葛餝郡を流れる太井川下流地域も参考にしながら、多摩川の古代と中世における地域的特性について探ります。

講座② 橘樹・荏原郡域の古代墓制について ー 横穴墓から火葬墓へ ー 日時:2026年1月24日(土)10:00~12:00

講 師:松崎 元樹 氏(東京都埋蔵文化財センター調査研究員)

多摩川中下流域の両岸では6世紀後葉から8世紀前葉にかけて、台地の崖に墓室を刳り抜く横穴墓とよばれる墓が盛行します。近年、その分布や構造および副葬品や埋葬人骨などから造墓集団の性格が注目されています。さらに、奈良・平安時代には火葬骨を埋納した火葬墓も数多く営まれ、とくに川崎市内からは約60基が確認されています。本講座では、これら特徴的な「墓」の様相からこの地域の古代史像を探ります。

講座③ 文献からみる多摩川下流域の世界 日時:2026年1月24日(土)13:30~15:30

講 師:堀川 徹 氏(星槎大学共生科学部准教授)

文献史料を軸にしながら、橘樹郡を中心とした地域社会の実像を検討します。6世紀の武

蔵国造の乱から奈良時代にかけて、どのような氏族が分布し、彼らがいかなるつながりをも

ち、地域社会を構成していたのか。多摩川は地域を分断する境界としてみえるのか、あるい

は両岸をつなぐものとしてみることができるのか、多摩川という視点から捉えてみると、これま

でとは異なる見方ができるかもしれません。

※諸事情により、内容を変更する場合がございます。

- 定 員: 各回40名

- 会 場: 川崎市大山街道ふるさと館2階 イベントホール

- 参 加 費 : 無料

- 申 込: 事前申込制

- 主 催: 川崎市市民ミュージアム

申込方法

※1講座のみのお申し込みも可能です

申込期間:2025年12月8日(月)10:00 ~ 2025年12月22日(月)16:00

※1組4名まで応募できます。

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

《インターネット》

本ページ内の申し込みフォームよりお申し込み

※当館からのメール(kawasaki-museum.com)が受信できるよう、事前にドメイン設定をお願いいたします。

《郵送》

往復ハガキ往信(裏面)に①希望講座番号 ②参加者全員の氏名(フリガナ) ③電話番号、返信(表面)に①ご自身の郵便番号 ③住所 ③氏名を明記し下記へ郵送。

※郵送の場合は締切日必着

※申し込み受付を終了いたしました※

※締切後に抽選を行い、2026年1月9日(金)までに当選者のみメールをお送りします(往復はがきの場合は当落いずれも通知します)。

会場案内

川崎市大山街道ふるさと館2階 イベントホール